Leistungsbewertung

1. Vorwort

Die Lehrer unserer Schule fühlen sich dem pädagogischen Leistungskonzept verpflichtet, welches Leistungsanforderungen mit individueller Förderung verbindet.

In die Leistungsbewertungen fließen alle von der einzelnen Schülerin oder dem einzelnen Schüler in Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten Leistungen ein. Dazu gehören schriftliche Arbeiten, mündliche Arbeiten, praktische Beiträge, sonstige Leistungen sowie gelegentliche kurze schriftliche Übungen. Ebenso werden vorbereitende und ergänzende Leistungen berücksichtigt.

Die Leistungsbewertung wird ergänzt durch Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten.

Die Schulkonferenz der Burgschule hat auf Grundlage der Ausbildungsordnung Grundschule (AO-GS) festgelegt,

-

dass die Leistungen in der Schuleingangsphase ohne Noten bewertet werden.

-

dass die Leistungen in den Klassen 3 und 4 mit Noten bewertet werden.

Zur Bewertung der Leistungen sind folgende Notenstufen im Schulgesetz festgelegt:

- sehr gut (1) Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen im besonderen Maße entspricht.

- gut (2) Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht.

- befriedigend (3) Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht.

- ausreichend (4) Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht.

- mangelhaft (5) Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können.

- ungenügend (6) Die Note „ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.

Gemäß der AO-GS erhalten die Schülerinnen und Schüler in der Schuleingangsphase Zeugnisse jeweils zum Ende des Schuljahres, in den Klassen 3 und 4 jeweils zum Schulhalbjahr und zum Ende des Schuljahres.

Die Noten auf dem Zeugnis der Klassen 3 und 4 zum Ende des Schuljahres ergeben sich aus der Leistungsbewertung des 2. Halbjahres.

Bei der Benotung von schriftlichen Arbeiten gilt an der Burgschule die folgende prozentuale Verteilung (Notenschlüssel):

|

Note |

Prozente |

|

sehr gut (1) |

100 - 97 % |

|

gut (2) |

96 - 85 % |

|

befriedigend (3) |

84 - 70 % |

|

ausreichend (4) |

69 - 50 % |

|

mangelhaft (5) |

49 - 25 % |

|

ungenügend (6) |

24 - 0 % |

2.1 Klasse 1

Es gibt die drei folgenden Beurteilungsbereiche:

-

Lesen

-

Buchstaben zusammenziehen

-

kleine Texte sinnerfassend erlesen

-

-

Sprachgebrauch/Rechtschreiben

-

sprachlich verständlich und deutlich beschreiben und erzählen

-

sich beteiligen, anderen zuhören, auf andere eingehen

-

mit der Anlauttabelle umgehen

-

phonologische Bewusstheit entwickeln

-

Buchstaben schreiben

-

Wörter lautgetreu schreiben

-

kleine Texte (auch eigene) lautgetreu und formklar in Druckschrift schreiben

-

2.2 Klasse 2

Es gibt die drei folgenden Beurteilungsbereiche:

-

Lesen

-

laut vorlesen

-

Textfragen mündlich und / oder schriftlich beantworten

-

altersgemäße Bücher lesen

-

-

Rechtschreiben

-

Kenntnis des Alphabets

-

fehlerfrei abschreiben

-

Rechtschreibmuster anwenden

-

Wörter im Wörterbuch finden/Alphabet beim Nachschlagen im Wörterbuch nutzen

-

erste eingeführte Rechtschreibregeln und -strategien anwenden

-

-

Sprachgebrauch

-

mündlich

-

Gesprächsregeln einhalten

-

deutlich sprechen

-

verständlich erzählen

-

sachbezogen erzählen

-

-

schriftlich

-

eigene kleine Texte schreiben

-

-

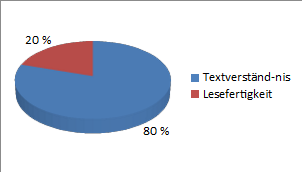

2.3 Klasse 3/4

Es gibt die drei folgenden Beurteilungsbereiche:

-

Lesen

-

Lesefertigkeit

-

Lesevortrag

-

Textverständnis

-

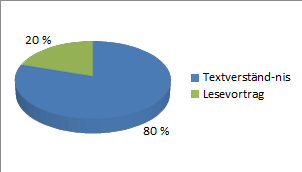

Die Zusammensetzung der Zeugnisnote „Lesen“:

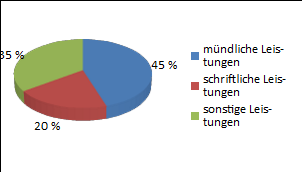

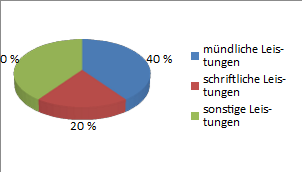

Klasse 3

Klasse 4

-

Rechtschreiben

-

Lernwörter werden anhand vorgegebener Übungsformen gesichert

-

Rechtschreibarbeiten zu bestimmten Rechtschreibthemen

-

-

Sprachgebrauch

-

mündlich

-

die regelmäßige Mitarbeit

-

die Ausdrucks- und Darstellungsfähigkeit

-

das Einbringen eigener Ideen

-

das Einhalten von Gesprächsregeln

-

das funktionsangemessene Sprechen

-

das Vortragen von Sachverhalten

-

das Vorstellen der Ergebnisse von Werkstattarbeit

-

das Eingehen auf andere Gesprächsbeiträge, z.B. durch Rückfragen

-

das Gestalten von Rollen

-

-

schriftlich

-

Aufsätze und andere Texte

-

-

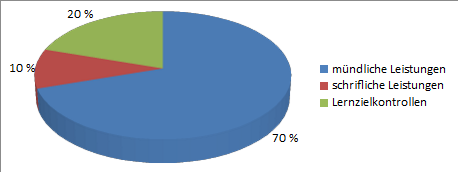

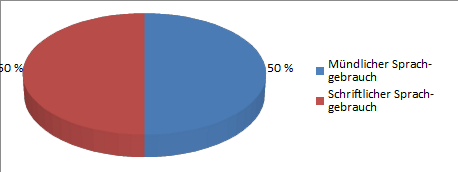

Die Zusammensetzung der Zeugnisnote „Sprachgebrauch“:

2.3.1 Zusammensetzung der Gesamtnote

Die Gesamtnote für das Fach Deutsch (Zeugnis) wird aus den Noten der Teilbereiche Lesen, Sprachgebrauch sowie Rechtschreiben im Verhältnis 2 : 2 : 1 ermittelt.

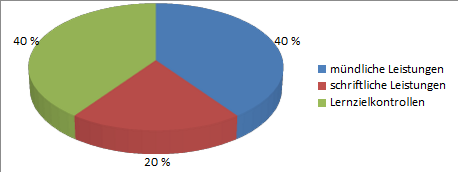

Es gibt die drei folgenden Beurteilungsbereiche:

-

mündliche Leistungen

-

Kommunizieren im Kreisgespräch/Plenum, mit dem Partner, in Kleingruppen, in Mathekonferenzen,…

-

Beteiligung am Klassengespräch (Frage – Antwort)

-

Entdecken von mathematischen Problemstellungen

-

Lösungswege erklären, begründen und austauschen

-

Präsentieren/Darstellen

-

Fachsprache verwenden

-

Kopfrechnen

-

Hausaufgaben

-

…

-

- schriftliche Leistungen

- Hefte

- Mappen/Schnellhefter

- Produkte/Lernergebnisse/Plakate

- …

-

Lernzielkontrollen

-

Lernzielkontrollen

-

Klasse 3 und 4

Es gibt die drei folgenden Beurteilungsbereiche:

-

mündliche Leistungen

-

Lösung von Problemen,

-

Äußerung von Vermutungen,

-

Verbalisierung von Beobachtungen,

-

Erörterung, Vergleich und Bewertung von Sachverhalten

-

-

sachgemäße Anwendung von erlernten Fachbegriffen

-

Übertragung des Gelernten auf andere Phänomene in neuen Sachzusammenhängen

-

-

schriftliche Leistungen

-

Lernzielkontrollen

-

-

sonstige Leistungen

-

schriftliche und praktische Ausarbeitungen (außerschulische Recherchen) der SchülerInnen

-

Unterrichtsdokumentationen und Präsentation von Ergebnissen (Plakate, Sammlungen, Mappen, Werkstattmappe)

-

Referate/Wandzeitungen

-

das Planen, Aufbauen, Durchführen und Auswerten von Versuchen / Transfer der Versuchsergebnisse

-

Präsentation von Sammlungen oder Ausstellungen, Bauen von Modellen

-

die Pflege von Tieren und Pflanzen

-

die Nutzung von Werkzeugen und Messinstrumenten

-

das Anfertigen von Tabellen, Zeichnungen, Collagen und Karten

-

Mitbringen von eigenen Materialien

-

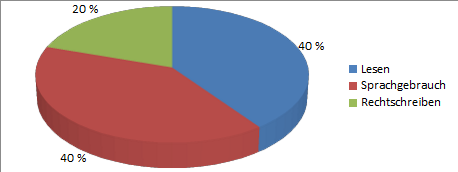

Klasse 3

Klasse 4

Es gibt die drei folgenden Beurteilungsbereiche:

-

mündliche Leistungen (Klasse 1-4)

-

Gespräche in der Zielsprache (Plenum, Gruppe, Partner)

-

Interviews

-

szenisches Spiel

-

Beteiligung an Klassengesprächen

-

Gedichte lernen und aufsagen

-

Lieder und Reime

-

Sprachmittlung

-

-

schriftliche Leistungen (Klasse 1-4)

-

Workbook

-

Portfolioseiten

-

Arbeitsblätter

-

Heft (Heftführung)

-

Hausaufgaben

-

-

Lernzielkontrollen

-

kurze schriftliche Arbeiten zu den Themen / Kapiteln des Lehrwerks (mit Bewertung, ohne Ziffernnoten)

-

Klasse 3 und 4